図1 山下町第1洞穴遺跡

沖縄における旧石器時代研究史は、日本でまだ確かな旧石器時代遺跡が確認される以前の1936(昭和11)年に遡る。早稲田大学の古生物学者徳永重康氏は、沖縄本島中部の海上に浮かぶ伊江島の「カダ原洞穴」から発見されたシカ化石の中に、数十点の二又(V字状)になった骨や先の尖った角が存在していることに注目した。そして、こうした二次的加工痕を示す「シカ骨角製品」を、人間が加工した「人工品」ではないかと報告した(Tokunaga 1936)。琉球列島の古生物研究では、シカは「更新世」に棲息していた絶滅動物とされており、シカ骨角製品はシカの化石骨と共存しシカの骨を使用していることから、これらの資料は「旧石器時代の道具」と判定されたのである。

当然、この「シカ骨角製品」は、輝かしい日本旧石器研究史の一ページを飾る大発見であったが、日本では未だ群馬県岩宿遺跡の確認(1949年)以前であり、また本土から遠く離れた南の島の出来事でもあったこと等から、日本の考古学界では話題にもならなかった。戦後、徳永重康氏の弟子であり古生物に興味を持っていた直良信夫氏は、このカダ原洞穴出土のシカ化石製品を研究し「叉状骨器」と呼称し、沖縄の旧石器時代には「骨角器文化」が存在したと述べた(直良 1954)。

カダ原洞穴は1935(昭和10)年東京の動物学者岡田彌一郎、民族学者鹿野忠雄両氏、1936(昭和11)年の徳永重康、動物学者高井冬二両氏、1962(昭和37)年の地元考古学研究家の多和田真淳氏によって発掘調査が行われた。1935年の調査では巴旦杏(スモモ)型の石英製打製石器1点を発見したが、この石器は東京の大学へ輸送途中で行方不明になってしまったという(直良1954:123)。これは非常に残念なことであった。また1962年の調査ではヒトの頭蓋骨片1点と礫器らしい石器2点を発見しており(藤野1983:280)、この石器も現存するのであれば是非実見したい資料である。

こうした沖縄旧石器研究の趨勢の中で、1962(昭和37)年那覇市山下町第1洞穴の発見があり、地元沖縄大学の高宮廣衞氏を中心に発掘調査が行われた。そしてこの第一次調査で、3点の「旧石器」が発見されたのである(多和田・高宮1965、高宮1967,1968)。今回(2003年)、41年ぶりに関係者のご尽力によって、筆者にこの石器資料観察と検証の機会が与えられ、ここにその結果を発表できることとなった。以下にその経緯を解説する。

まず、山下町第1洞穴遺跡についての概要について整理し、今回のテーマである出土「旧石器」の基本資料として認識しておくことにしたい。

図1 山下町第1洞穴遺跡 |

|---|

沖縄本島南部の地形は、基盤に島尻層群(図1-3-1)と呼ばれる新第三系が広く分布しており、その上を覆うように琉球石灰岩(図1-3-2)と呼ばれる石灰岩層がほぼ水平に海岸に沿って分布している。島尻層群は海成層でシルト岩を中心にして、時折砂岩の薄層を挟み下部は厚い砂岩層が発達している。さらに琉球石灰岩は古い方から、那覇石灰岩、読谷石灰岩、牧港石灰岩に三区分されている。

那覇港の南岸に沿って、ほぼ東西方向に直線的に連なる海抜40mの那覇石灰岩の丘陵があり、丘陵の南側は緩やかな傾斜となっているが、北側は急斜面か絶壁を形成している。さらにこの丘陵には幾つかの洞穴が開口しているが、山下町第一洞穴は同丘陵の東端近くの、海抜14〜16mの平坦面の南端近く北斜面中腹に形成された一つである(図1-3-3)。またこれら洞穴の生成条件は、地殻変動に由来した断層部の空間部と考えられている(土 1975)。

第1洞穴は南北に開口する間口約1.2m、奥行き5.5m、高さ3.2mの小規模なものであるが、第一次調査(1962年)では奥行き約3mまで、第二次調査(1968年)で残りの約2.5mが発掘された。現在、この洞穴は宅地内の一角に保存され、道路側には説明標識が立てられている(図1-5)。

1962(昭和37)年の春、コザ市(現・沖縄市)の比嘉初子氏は神事の際に、第1洞穴から多数の鹿化石骨を発掘し文化財保護委員会へ届けた。その資料中に人為的な加工を示す骨が数点あったことから、同委員会の宮里栄輝氏と沖縄大学の高宮廣衞氏は直ちに現地に赴いた。すでに一部は破壊されていたが、洞穴内に未攪乱層があり、緊急調査を行うことに決定した(高宮1968)。

1968(昭和43)年3月、文部省科学研究費による沖縄の洪積世遺跡の発掘調査候補地の視察が、東京大学の鈴木尚、高井冬二、渡邊直經氏らによって行われた。その中で最も有望と考えられる場所として、那覇市山下町の洞穴が選定され、同年12月東京大学に設置された「沖縄洪積世人類遺跡調査団」によって発掘された。なおこの調査は、地元の実業家大山盛保氏が発見した具志頭村の「港川フィッシャー」と併行して実施されている(渡辺1971a.b、高宮。金武・鈴木1975、高宮・玉城・金武1975)。

図2 発掘と遺物出土状況 |

|---|

第I層:厚さ30〜40cm、墓地利用層。古我地焼、花三島、壷屋焼陶器片が出土する。

第II層:厚さ40〜50cm、陸産マイマイ混土層。海産の貝殻、カニ、カワニナ、魚骨が混じる層で、最上部と中間部に「石灰華(トラバーチン)」層が認められている。

第III層:厚さ20〜50cm、木炭(チャコール)層。2〜5mmの木炭片を多量に混入し、黒色を呈する土層で、カニのハサミ、鳥骨数個、鹿骨少量が出土している。また、この第III層から採取した木炭片を、C-14年代測定法で分析した結果、32,100±1,000B.P.(TK-78)と測定された(第二次調査)。

第IV層:厚さ7〜15cm、砂質の黄色土層で、この層は無遺物であった。

第V層:厚さ30〜40cm、木炭(チャーコール)層。第III層と同じ黒色の土層である。この第V層と第VI層にまたがって、約10×20cm、厚さ30cmの小範囲に赤く焼けた「焼土」と「焼石」が発見された(第二次調査)。この層から鹿骨の他、海産の貝殻65個、カニのハサミ35個、鳥骨54個、魚骨12個が出土している。そして、この層から3点の「石器」が発見され注目された(第一次調査)。

また、この第III・IV・V層は、調査者によって同一層準と考えられており、洞穴内で傾斜して堆積していた第VI層を、おそらく平面的に掘り取って、人為的に生活面を形成させた「人工堆積層」と推察されている。つまり、この洞穴を利用した、旧石器人の「生活面」であったのである。

第VI層:厚さ2〜2.6m以上、暗褐色土で「鹿骨層」とも呼ばれるほど、鹿骨が多量に堆積している。また、鳥骨、魚骨も少量包含されていた。

第二次調査でこの層の上部の3ヵ所から、同一の小児人骨3点(大腿骨、腓骨、脛骨)が出土している(渡辺 1971a.b)。

この第VI層発見の鹿骨の中に、当時「叉状骨製器」「角製品」と考えられた製品(Tokunaga1936、直良1956)が多数存在していたが、現在、こうした「骨角製品」は自然物であるという見解で一致している(加藤1979、 安里1999)。

山下町第1洞穴の第一次・第二次調査の考古学分野の責任者である高宮廣衞氏は、この3点の石器について次のような説明を行っている。以下に原文を記載する。

(1)第一次調査報告(高宮1968:249)

II) 人工遺物 A) 石器

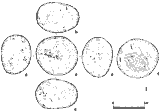

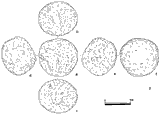

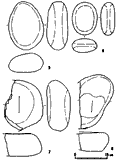

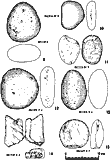

第5図10・11・12(図版7の4〜6)に示した3個で、10・11は球状を呈し、12は礫器の一種かと見られる。後者の胴部は加工が施されてなく自然面のままであるが、全体的に磨耗が著しく、刃と見做される縁端部はかなり丸味を帯びている。3個とも石質は硬質の粗粒砂岩(方名ニービの骨)に属し、部分的に石灰分で被われている。球状のものも礫器状のものも第V層での発見である。前にもふれたように両木灰層では若干鹿骨の出土があったが、人工品または人工品かと考えられる遺物は上記の3個を除き他に出土を見ない。沖縄におけるいわゆる旧石器の出土例は皆無に等しく、形態学的にも把握されておらず、俄に上記の3個を石器とするわけにはいかないが、本遺跡出土の岩石中、石質の上で、多少とも石器に適すと見られるのは上述の3個だけで(他は石灰岩)あり、一応石器と見做していいかと考えられる。しかし、その可否については更に資料を得た上で決定したい。(2) 第二次調査報告(高宮・玉城・金武1975:138)

石器

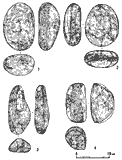

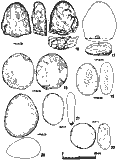

1962年の第一次調査では、石器と考えられる遺物が3個ほど検出されたが、今回は未発見であった。第1図4〜6、第2図10〜12に示した3個で、いずれも第三紀砂岩(方言でいうニービの骨)を使用している。第2図の10、11は石弾と考えられるもので、10は径約8cm、重量470g、11は径7cm、重量270g、前者は球状を呈し後者はいくらか扁平になっている。いずれも第V層の出土で狩猟に際し、ボールとして使用するには適当なサイズである。同図12も第V層の出土で礫器の一種かと見られる。長さ約10cm、重量410g、胴部は自然面を有しているが、全体的に著しく磨滅していて刃部とみなされる縁端部もかなり円味を帯び鋭さを欠いている。石質が軟質の砂岩であり、chopperには不適と思われるが、第V〜VI層発見の自然礫は第三紀砂岩と石灰岩礫の2種に限られ石材として強いて優劣を求めるならば前者に若干分があろうと思われる。また、前記両層出土の礫を見てみると、拳大のものから径15〜20cm大の石灰岩礫がほとんどで、第三紀砂岩は前述の3個だけであった。以上の状況からこの3個は石器とみるべきかと考える。

(3) 高宮廣衞氏の見解

- 3個の石器は第III層(木炭層)から出土した。

- 3個とも石灰華(トラバーチン)が表面に付着している。

- 器種として、2個は球状品で「石弾」、もう1個は「礫器」状のもので、後者の刃部らしき縁端部はかなり磨滅している。

- 3個の石質は、地元で「ニービの骨」と呼ばれる第三紀細粒砂岩であり、石器としての岩石的条件を満たしている。なお、他の礫は「石灰岩」の大型礫であった。

- 以上のことから、この3個は「石器」と考えるべきものである。

ここで高宮廣衞氏の観察結果(高宮1968, 高宮・玉城・金武1975)を基本にして、今回、新たな視点で3点の石器について考察してみることにしたい。なおこれら石器検証については、2003(平成15)年1月24日沖縄国際大学考古学研究室において筆者に実測・観察する機会が与えられ、その結果によるものである。

沖縄の方言で茶色の砂岩層を「ニービ」と言う。そして、そのニービを現地で観察してみると、その層中には部分的に固い核的な岩体が多く形成されていることが見て取れる。この固くなった部分を地元の岩石研究者間では、ニービヌフニ(ニービの骨)と呼称していることは周知の事実である(加藤1985ほか)。

ニービは島尻層群与那原層(第三紀鮮新世)中の砂岩層で、那覇市小禄付近に発達していることから、「小禄砂岩」とも呼ばれる。小禄砂岩には「コンクリーション(ノジュールとも言う)」が多く、それは首里城正殿の石龍柱、欄羽目などに使用されている。またこのコンクリーションという現象は、堆積物中にまわりより固い物が堆積後に化学的作用で生ずることを言うのである。これは、より細粒で硬質の砂岩が、本来の砂岩層中に自然現象で形成されることである。つまり、ニービ(砂岩層)の中の硬いフニ(骨)を意味する。

3点の石器は、すべてこのニービヌフニ(細粒砂岩)を使用している。さらに観察するとより硬質の資料1と、やや軟質の資料2・3の二種類に分類することが可能である。これは石材の採取地点の違いとみることもできる。また、この細粒砂岩は、この山下町第1洞穴の形成母岩である「琉球石灰岩」とは別の石材であり、さらにこの石灰岩層中には存在しないものである。したがって、この石材は、本洞穴内に人為的に他の場所から「搬入」された石材と判断することが可能である。

図3 石器1(敲石) |

|---|

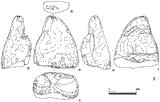

資料1は、3点中最も硬質品で、他の2点と石材採取地点が異なる可能性もあり、長径約6.8cm×短径6.3cm×厚さ4.9cm、重さ270gを測る(図3)。

図4 石器2(礫器) |

|---|

資料3は、前述した資料2と似た硬さで、同地点から採取された可能性が大きい。長径約9.5cm×短径8.9cm×厚さ5.5cm、重さ410gである(図5)。

図5 石器3(敲石) |

|---|

[1]資料1(図3)は、「石弾」とされたものである。円形でやや平胆な自然円礫が素材になっている。灰色の礫表面には、黄白色のトラバーチンが全体的に点状に付着している。これはこの礫が、洞穴内に廃棄された後に、石灰分が礫表面に付着したものである。

この礫で最も重要な点は、自然的要因と異なる凹状、条痕状の小打痕が部分的に集中した状況で認められることである(図3-a)。これはこの自然円礫に、何か硬いものがぶつかって生じた二次的なキズである。更に、礫の平らな自然面の片側に、ツルツルした光沢をもつ磨耗個所が約4cm×3cmの円形状況で看取された(図3-f)。これは自然のザラザラした礫面が、何か柔らかい物と摺れて表面が磨滅し光沢が生じた結果と考えられる。

一般的に自然礫の一部に、打痕や磨痕が自然的要因で生じる例はあるが、しかし本例の場合のように、礫の一部分に集中的に存在し、また意味のある個所に認められることはない。言い換えれば、この礫はヒトが平らな面を手で握って、貝、骨、木の実などを敲き、また植物質食料などを潰し摺った時に生じた「キズ」と「磨耗痕」と考えることが出来る。

図6 立切遺跡の磨石・敲石 |

図7 同 磨石・石皿 |

|---|

図8 武蔵野台地の磨石・敲石・礫器 |

図9 同 |

|---|

大陸の古期旧石器文化には「石球」と呼ばれるこれに似た形態をもつ石器があるが、それは礫全体を打撃による剥離整形(剥離痕が前面に明瞭に残っている)が行われ、球状を呈したもので、本例のような敲打痕による凹凸面とは異なっている。

本例は骨、貝殻などのやや硬い物を対象にして敲打作業を行った石器と考えられ、その結果として磨耗した凹凸面が全面に形成されたものと推察される。

石器器種は「敲石」に分類されるものであるが(赤澤・小田・山中1980)、こうした全面に敲打痕をもつ例は少ない。東京都の平代坂遺跡第III層文化(図8-18、約1万8,000年前)に、1点類例が存在している。

[3]資料3(図5)は、「礫器」状とされたものである。厚手の木の葉形自然礫が素材になっている。表面にはトラバーチンが全体的に列状に厚く付着している。

次に石器の製作工程であるが、礫の長軸の一端を二回の打撃によって打割し、平坦部分を形成させている。こうしてスタンプ状に形成された下底部の平坦打割面は、全体的に光沢が看取され、更に周縁の稜線が磨滅している(図5-c)。また、頭部の尖った礫先端部には、凹状の打撃痕が集中して認められる(図5-b)。

こうした事実から、この石器は打割された平坦面を下にして、スタンプ状の柄部分を手で握って、植物質食料などの粉砕を行う道具であったと考えられる。

石器器種は、「礫器」に分類されるが(赤澤・小田・山中1980)、縄文時代早期前半(約9,000〜1万年前)に南関東地方で盛行した「スタンプ形石器」に似ている(小田1983)。また、旧石器時代では東京都の中山谷遺跡の第III層文化(図9-16,17、約1万8,000年前)、野川遺跡の第V層文化(約2万3,000年前)、西之台遺跡第X上層文化(図8-14、約3万5,000年前)に類例が知られる。

1968(昭和43)年の第二次発掘調査で、第VI層の上部から3点の化石人骨片が出土した(渡辺 1971a.b、高宮・金武・鈴木 1975:129)。報告者によると、これらの「人骨」と「石器」が出土した層準は、ほぼ同じ時期とされ、とすると、これは日本で初めて両者が共伴した重要な遺跡ということができる。

[1]脛骨1

落ち込んだ第V層のチャコール層(木炭層)に接する、第VI層からin situ(原位置)で出土した。

[2]大腿骨1

洞穴内の堆積状況は、右壁近くで木炭層は切れ、木炭層と右壁の中間部第VI層中の-50cmから出土した。

[3]腓骨1

奥へ向かって下方へ斜行している第III・IV・V層の延長線に当たる第VI層からin situで出土した。

本洞穴では第III層(木炭層)の切れる斜上方から最奥までトラバーチンの板が張り出し、その下部の褐色土との間に空隙があり、木炭層が一旦切れたのちトラバーチン下面に再び出現していることから、これらの人骨は、第III・V層の木炭層と同時代の遺物と考えられている。

この第III・V層に包含される木炭片を、東京大学で放射性炭素による年代測定を行った結果、32,100±1,000B.P.(TK-78)と測定された。この年代は、同じ沖縄本島港川フィッシャーの「港川人」の包含層の年代、18,250±650B.P.(TK-98)、 16,600±300B.P.(TK-142)より10,000年以上も古いものであったのである。

これらの人骨は、東京大学の鈴木尚氏によって研究された。それによると、人骨は同一個体で、全体が厚い石灰華で覆われ化石化が著しく進行していた。両者とも下端に近い関節部を欠いており、長さはそれぞれ17cm、14cmであった。また両者ともに上骨端線はまだ化骨していないので、骨端はすでに骨幹から離れ失われている。東京大学所蔵の明治年間の日本人幼年骨と比較すると、山下洞人は約7歳の幼年骨と形がよく一致する。ただし右大腿骨後面の大腿骨稜が現代人よりも多少高く隆起し、柱状大腿骨に近い形をとっている。また脛骨のレントゲン検査で、その上端に近く3本のいわゆる横線またはハリス線がみとめられたが、大腿骨ではあまりはっきりしていない。この線は成長期に重篤な病気または栄養失調にかかり成長が、一時停止し、その後回復したことを示すもので、当時の生活が幼少年期の人にとっていかに厳しいものであったかを物語っている(鈴木1998:33-34)。なお、発掘時に存在した「腓骨」についての記述はない。

人骨は約3万2,000年前という年代と共に、現在、日本最古の旧石器時代人骨資料である。ちなみに、宮古島のピンザアブ洞人は約2万6,000年前、沖縄本島の港川人は約1万8,000年前である(国立科学博物館編1988)。

1996(平成8)年、アメリカの2人の人類学者による研究で、この人骨は古い時代の特徴を合わせ持つ、世界的に注目される資料であると評価されているという(松浦1997:30)。

更に、最近の再検討結果によると、推定年齢は6歳で、大腿骨には古代型人類とホモ・サピエンスの特徴がモザイク的に入り混じっているという。また、脛骨には、一時的な成長阻害の証拠といわれるハリス線が認められるという(馬場2001)。

[1]1962年の発掘調査で、更新世と考えられる第III・IV・V層から3点の旧石器が原位置で出土した。この木炭層は、人間による整地された「生活面」と考えられ、焼土(炉跡)、焼礫集中部(礫群)という「遺構」が存在していた。年代は約3万2,000年前と測定されている。

[2]石器の石材は洞穴内に自然に存在したものでなく、別の場所から持ち込まれた「搬入石材」であり、更にこの石材(細粒砂岩)は石器の素材としての条件を十分に満たしたものであった。つまり、「石器」として人間によって持ち込まれた石材であったのである。

[3]石器表面の観察では、3点共に自然礫に人為的な打痕、磨耗痕、それに打割調整と整形痕が認められ、石器として使用された「製品(人工品)」であることは確実である。

[4]こうした検証事実から、この3点はすでに発掘調査時点で、調査担当者によって「石器」と判断されていたが、新たにそのことを追認する確かな結果を得られたことになる。

山下町第1洞穴出土の3点の「旧石器」は、この琉球列島を含めた日本の旧石器文化の中でどのような位置づけが可能であろうか。

周知のごとく、日本列島へのヒトの渡来ルートは北方コースと南方コースが想定されている。現在、確かな列島最古の旧石器文化はホモ・サピエンス(新人)段階の遺跡で、年代的にして約4万〜3万年前である。そして、この山下町第1洞穴の年代は約3万2,000年前頃であり、列島最古の旧石器文化の一員であると共に、唯一、旧石器(第III〜V層)と更新世化石人骨(第VI層)とが共伴した可能性がある「最重要遺跡」と位置づけることもできるのである。

東アフリカで誕生し第二次出アフリカを果たしたホモ・サピエンス(新人)は、「南方コース」としてインドを経由して約7万年頃にアジアの東端に到達した。そこには現在のインドネシアの西部、マレー半島からスマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島にかけての島嶼部が、「スンダランド」と呼ばれる広大な陸棚(大陸)になっていた。最初に熱帯雨林のスンダランドに定着した新人は、森林適応型旧石器文化とも呼べる「礫器文化」を内陸地域に誕生させた。やがて約4万年前頃になると、海洋適応戦略を完成させた集団が、大陸沿岸部と島嶼地域に「不定形剥片石器文化」を発達させている(加藤1996)。

山下町第1洞穴の石器類は、「敲石、礫器」という重量石器であり、東南アジア内陸部に発達した植物採取型旧石器文化の様相を呈している。つまり、スンダランドに定着した初期ホモ・サピエンスが開発した「礫器文化」と共通していたのである。さらに、同様な石器組成をもつ旧石器遺跡が、沖縄諸島の北側の徳之島・ガラ竿遺跡(四本・伊藤2002)、種子島・立切遺跡(田平・野平・牛ノ濱2002)で確認されている。いずれも、山下町第1洞穴と同じ約3万年前頃の遺跡である。おそらく、この琉球列島に分布する旧石器文化圏は、列島内部に発達した「ナイフ形石器文化圏」「細石刃文化圏」の外側に位置した南方地域を源郷にした旧石器文化圏であったことが理解されるのである(小田1997,1999,2000,2002)。

山下町第1洞穴出土の「旧石器」については、1962年の発掘調査以来41年の長きにわたり、日本の旧石器時代研究史において正当な評価がなされてこなかった。筆者を含めて多くの研究者は、この実物を見ることも無く「沖縄地域には未だ旧石器文化は発見されていない」という見解を述べてきたのである。一方、北側の奄美諸島では、すでに確かな旧石器遺跡が多数確認され、その旧石器群様相も判明してきている。

こうした琉球列島の旧石器文化研究の進展に伴って、この山下町第1洞穴の3点の旧石器資料は、その内容、年代、地理的位置などすべてにおいて重要なものであった。今回、これらの資料を確かな「旧石器時代の石器」と位置づけることによって、新たな「沖縄旧石器文化」研究の契機になれば望外の喜びである。

最後に、本稿の発表に際して山下町第1洞穴の発掘調査を担当された沖縄国際大学名誉教授の高宮廣衞先生、資料検証の機会を与えて下さった沖縄国際大学の上原静、江上幹幸両先生、沖縄の旧石器文化について常にご指導・ご意見下さる沖縄考古学会の新田重清、嵩元政秀両先生、沖縄県立埋蔵文化財センターの安里嗣淳氏、沖縄の化石人骨についてご教示頂いている国立科学博物館の馬場悠男先生、お茶の水女子大学の松浦秀治先生、沖縄の資料調査にご助力頂いている国立歴史民俗博物館の春成秀爾先生、パリノ・サーヴェイ研究所の徳永重元先生、橋本真紀夫氏など諸先生・諸氏には、この紙面を借りて心からの深謝と御礼を申し上げたい。